Collections

Archives scientifiques et fonds ancien

Fonds d'archives

Ces listes représentent les fonds d'archives traités ou en cours de traitement. Ils sont uniquement accessibles sur demande justifiée auprès du responsable de la bibliothèque.

Les instruments de recherche des fonds traités sont publiés sur la plateforme Calames ou disponibles en PDF sur cette page.

Archives scientifiques

Né le 25 février 1921 à Saint-Denis et mort le 27 septembre 1986. Paul Belgodère est un mathématicien et bibliothécaire français.

Ancien élève de l'École normale supérieure (section sciences, promotion 1940), il obtint l'agrégation de mathématiques où il fut reçu troisième en 1942 avant d'obtenir un diplôme supérieur de bibliothécaire en 1953.

Il fut secrétaire-général et bibliothécaire en chef de l'Institut Henri Poincaré à partir de 1954 et ce jusqu'à sa propre mort en 1986. Pendant cette longue période, il augmenta considérablement les collections de la bibliothèque de l'institut, faisant passer le nombre d’ouvrages de 3 000 à 23 000 et celui des périodiques de 120 à 250. La bibliothèque connut dès lors une renommée internationale. Il participa par ailleurs à de nombreuses publications mathématiques.

• Localisation : Réserve sous-sol R41

• Volumétrie : 4 cartons

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 5 boîtes

• Contenu : Cahiers de notes de cours, correspondance. La majorité du fonds est faite de dossiers de notes contenant des feuillets de notes, des manuscrits et de la correspondance.

• Couverture : 1871-1933

André Bloch est né dans le Doubs, d'une famille juive. Selon l'un de ses professeurs, Georges Valiron, André Bloch était dans la même classe que son jeune frère Georges en octobre 1910. Valiron pensait que Georges était plus doué qu'André, qui termina dernier de la classe par manque de préparation. Par chance, un autre de ses professeurs, Ernest Vessiot, lui accorda un oral de rattrapage pour ne pas redoubler. L'examen convainquit Vessiot, et André ainsi que son frère Georges entrèrent à l'École polytechnique en 1912. Les deux frères servirent l'armée durant la Première Guerre mondiale, ce qui leur a laissé le temps d'étudier seulement un an à Polytechnique.

Durant la Première Guerre mondiale, André fut second-lieutenant d'artillerie dans le régiment d'Édouard de Castelnau à Nancy. Lui et son frère furent également blessés durant cette guerre : André fut blessé devant un poste de garde allemand et Georges subit une blessure à la tête qui lui coûta un œil. Georges étant libéré de son service, il revint à l'École polytechnique le 7 octobre 1917. André, cependant, fut admis en convalescence, mais pas libéré de ses fonctions.

Le 17 novembre 1917, André, alors en congé de convalescence, tue son frère Georges, sa tante ainsi que son oncle. Plusieurs motifs sont donnés par des mathématiciens pour le crime de Bloch. Selon ses propres dires rapportés par Henri Baruk, Bloch aurait procédé à un acte eugénique, afin d'éliminer les branches de sa famille touchées par la maladie mentale. (Source : Wikipedia)

« La section française de l'Union Mathématique International n'ayant pas donné suite à son projet de publication des oeuvres d'André Bloch, il m'a paru utile de conserver les documents que j'avais préparés en vue de cette publication et d'en déposer une copie à l'École Polytechnique, le dossier original restant à l'Institut Henri Poincaré. La plupart de ces documents m'ont été remis par Henri Cartan ; je les ai complétés par quelques renseignements recueillis au cours d'entretiens que j'ai eus avec le Professeur Baruk, médecin soignant d'André Bloch à Saint Maurice, et avec John Nicoletis, camarade de promotion d'André et Georges Bloch, maintenant décédé. » Jacqueline Ferrand, Professeur honoraire de l'Université Pierre et Marie Curie

• Historique de conservation : fonds constitué par Jacqueline Ferrand et déposé à la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré probablement au tout début des années 1990.

• Instrument de recherche : en PDF

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 7HA

• Volumétrie : 1 boîte de conservation

• Couverture : 1920-1987

Auguste Jean Marie Boutin, né le 6 mars 1858 à Paris, est un professeur de mathématiques français. Après ses études au collège Chaptal (1871-1876)à l’issue desquelles il est reçu à l’École Centrale et à l’École des Mines, il intègre cette dernière (1876-1878). En octobre 1878, il intègre l’École Normale d’Enseignement secondaire. spécial de Cluny en tant que boursier et y suit la formation pendant une année. Il est engagé volontaire entre le 3 janvier 1880 et le 25 septembre 1883.

Après cette carrière militaire, il devient professeur de mathématiques au collège de Viré du 16 octobre 1883 à 1887 environ puis au collège de Courdemanche du 5 octobre 1887 à 1889. Cette année-là, il est placé à sa demande en congé d’inactivité.

Il est membre de l’Association Philotechnique en juillet 1891 et mène dans ce cadre des cours du soir gratuits au Lycée Condorcet et au Lycée Collet en 1995. Pour son engagement, il est décoré Officier de l’Académie le 16 février 1899 et Officier de l’Instruction Publique le 25 juin 1910.

Il fonde la Ligue Fraternelle de Montmartre en 1895 et s’est occupé d’œuvres d’assistance aux chômeurs et aux mères célibataires.

Il est membre de la Société Mathématiques Française en 1903, de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences. Il effectue des voyages en Algérie en 1899 puis en Indochine en 1905.

Vers la fin de sa carrière, il s’occupe de banques et de revues financières et est décoré Médaille d’Or des assurances sociales le 6 décembre 1926.

Il publie ses Pensées, essais philosophiques en 1929.

Il meurt en novembre 1932, à 74 ans.

Notice rédigée grâce aux notes prises par Paul Belgodère lors du don du fonds en 1943.

• Historique de conservation : La veuve d’Auguste Boutin est contactée en 1943 par Paul Belgodère et André Gérardin pour faire don de ses papiers et cahiers de notes dans le cadre de leur projet d’archives mathématiques. Le don est acté en février 1943. Ces documents sont alors intégrés aux archives du journal Sphynx Œdipe et étudiées par André Gérardin qui les conserve dans sa bibliothèque personnelle. Paul Belgodère ayant fait l’acquisition viagère des archives d’André Gérardin les fait rapatrier à Paris depuis Nancy à la mort de celui-ci (1953) et les intègre dans les fonds d’archives de l’Institut Henri Poincaré où il est alors bibliothécaire.

• Instrument de recherche : en PDF

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 8HA

• Volumétrie : 7 boites de conservation

• Couverture : 1885-1912

Le fonds d'archives Émile Borel a été trouvé en 1988 par Jean Lefebvre, alors professeur honoraire à l'université Paris-Sud, dans les sous-sols de l'Institut Henri Poincaré, à l'occasion de travaux de rénovation du bâtiment Borel. Denise Lardeux, alors bibliothécaire en chef honoraire de l'IHP, s'est appliquée avec beaucoup de patience à classer, estampiller et faire un répertoire sommaire de ces archives précieuses qui se trouvaient en assez grand désordre. Hélène Nocton, alors bibliothécaire en fonction à l'IHP, a veillé à la conservation de ce fonds inestimable.

En 1998, l'IHP a consenti à transférer ce fonds aux Archives de l'Académie des sciences, dont l'inventaire est disponible ici.

Marcel Brillouin, né le 19 décembre 1854 à Saint-Martin-lès-Melle (Deux-Sèvres) et décédé le 16 juin 1948 à Paris. Il est un mathématicien et physicien français.

Léon Brillouin, né le 7 août 1889 à Sèvres (Hauts-de-Seine) et décédé le 4 octobre 1969 à New York (États-Unis d'Amérique). Il est essentiellement connu pour ses travaux en mécanique quantique et en physique du solide. Il a notamment travaillé sur la théorie des ondes et la théorie de l'information.

Il est l'héritier d'une grande lignée de scientifiques (son père et son grand-père occupèrent avant lui une chaire de professeur au Collège de France), Léon Brillouin était le fils de Marcel Brillouin, le petit-fils d’Éleuthère Mascart et l'arrière-petit-fils de Charles Briot.

• Localisation : Réserve mezzanine

• Cote : 9HA

• Volumétrie : Environ 2 m.l.

• Contenu : Monographies et dossiers de documents.

Henri Brocard (1845-1922) est un mathématicien français né dans la commune meusienne de Vignot. Il fait partie de la promotion 1865-1867 de Polytechnique et passe une majeure partie de sa carrière militaire en Algérie coloniale. Travailleur acharné, il collabore à diverses revues mathématiques, et en particulier L’Intermédiaire des mathématiciens et Les Nouvelles Annales des Mathématiques. En plus de ses travaux sur la nouvelle géométrie du triangle, il travaille sur la méthodologie en bibliographie et écrit des ouvrages de vulgarisation scientifique. Il passera ses derniers jours à Bar-le-Duc, continuant à collaborer à des revues scientifiques.

• Historique de conservation : Les archives d'Henri Brocard ont été récupérées à sa mort par André Gérardin, mathématicien nancéeen. Ami et collègue de Paul Belgodère, bibliothécaire de l'IHP, A. Gérardin travaille après la Seconde Guerre Mondiale avec lui en qualité d’archiviste à « l’Intermédiaire des Recherches mathématiques ». P. Belgodère acquiert en viager les divers fonds d'archives conservés par A. Gérardin, ainsi que ses archives personnelles. Les archives d’Henri Brocard ont donc très probablement été transférées du giron privé d’A. Gérardin au giron public de l’IHP entre 1945 et 1953.

• Instrument de recherche : en PDF

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 4HA

• Volumétrie : 26 boîtes de conservation

• Couverture : 1862-1922

Né en 1942, Bernard Bru choisit d’étudier les mathématiques appliquées à la Faculté des Sciences de Paris et soutient une thèse de troisième cycle sur l’invariance en reconnaissance des structures. C’est ce sujet qui le guide, alors maître assistant à la chaire des probabilités, à être invité à l’université Brown aux Etats-Unis, celle-ci comportant en son sein un laboratoire dédié.

Revenu à Paris en 1968, il séjourne ensuite deux ans à Constantine en Algérie, où il donne pour la première fois des conférences d’histoire des sciences. Il passe sa thèse d’État en 1982 sur les espaces ordonnés de variables aléatoires. Parfois en collaboration avec son épouse Marie-France née Dulac, Bernard Bru se spécialise dans les probabilités et plus particulièrement leur place dans l’histoire des sciences. Il analyse, réédite et commente les travaux de mathématiciens de l’époque moderne et contemporaines sur ce sujet : les Bernoulli, D’Alembert, Laplace, Condorcet, Cournot, Bienaymé, Borel, Fréchet…

En 1983 il fonde avec Ernest Coumet et Marc Barbut le séminaire d'Histoire du Calcul des Probabilités et de la Statistique à l’EHESS. Il demeure aussi célèbre dans la communauté mathématique pour avoir ouvert et préparé la publication scientifique avec Marc Yor du pli cacheté 11-668 envoyé en 1940 par Wolfgang Döblin à l’Académie des Sciences, sur l’équation de Kolmogoroff.

Le fonds se compose de la documentation soit générée par les échanges de Bernard Bru avec la communauté des historiens des mathématiques et des probabilistes (correspondance, tirés à part), soit constituée pour ses recherches et ses cours à partir notamment des collections de l'Institut Henri Poincaré lors de son transfert partiel vers la bibliothèque mathématique de Jussieu, classée par auteurs et par thème par Marie-France Bru ; des notes de travail manuscrites qui complémentent ces publications ; ainsi que des archives produites par l'entreprise de publication des lettres d'Henri Lebesgue préparée avec Pierre Dugac et par les séminaires et journées d'études auxquels il a participé.

• Historique de conservation : fonds donné par Bernard Bru en deux versements : le 28 juin 2022, traité en 2023, puis le 21 novembre 2023, à traiter.

• Instrument de recherche : en ligne sur Calames et en PDF

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 2HA

• Volumétrie : 44 boîtes de conservation

• Couverture : 1897-2019

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : Carnets de notes.

• Couverture : 1888-1919

• Localisation : Réserve sous-sol R41

• Volumétrie : 9 larges cartons

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : Correspondance avec plusieurs personnes et 2 carnets de notes.

• Couverture : 1923-1937

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : Manuscrits.

• Couverture : 1880-1917

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 16HA

• Volumétrie : 1 large dossier

• Contenu : En grande majorité, ce dossier contient de la documentation, de la correspondance et des manuscrits en lien avec la fondation de l’Union Internationale des Académies / Association des Académies.

• Couverture : 1898-1909

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : Manuscrits et documents administratifs.

• Couverture : 1883-1889

Né le 24 juin 1879 et décédé le 16 février 1953 Nancy (Meurthe-et-Moselle). Il est un mathématicien français spécialisé dans la théorie des nombres.

Membre de la Société Mathématique de France, il a écrit de nombreux articles dans L'Enseignement Mathématique, les Nouvelles Annales de Mathématiques et plusieurs autres revues françaises et internationales.

Après les avoir acheté en viager, Paul Belgodère (alors directeur de la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré), acquiert en 1949 l'importante bibliothèque et les archives d'André Gérardin, accumulées à Nancy.

• Historique de conservation : ami et collègue de Paul Belgodère, bibliothécaire de l'IHP, A. Gérardin travaille après la Seconde Guerre Mondiale avec lui en qualité d’archiviste à « l’Intermédiaire des Recherches mathématiques ». P. Belgodère acquiert en viager les divers fonds d'archives conservés par A. Gérardin, ainsi que ses archives personnelles. Les archives ont très probablement été transférées à l’IHP entre 1945 et 1953.

• Localisation : Réserve mezzanine

• Cote : 5HA

• Volumétrie : 2 cartons + 6 boîtes de conservation + documents à part

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : Documentation produite et reçue dans le cadre de son exercice de secrétaire du Répertoire bibliographique des sciences mathématiques et dossier de correspondance avec Gaston Tarry.

• Couverture : 1892-1914

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 carton

• Contenu : Carnets de notes et feuilles de notes de cours de plusieurs professeurs. Feuillets de problèmes.

• Couverture : 1914-1942

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : Manuscrits inédits et réponses à des questions posées dans l’Intermédiaire des Mathématiques.

• Couverture : 1900-1902 et sans date

Né le 25 mars 1862 à Paris, Philibert Maurice d’Ocagne, plus connu sous le nom de Maurice d’Ocagne est un mathématicien et professeur français. Il fait ses études secondaires au lycée Fontanes, aujourd’hui le lycée Condorcet pendant lesquelles il est remarqué pour ses premiers écrits scientifiques qu’il publie dès 1877. En 1879, alors qu’il n’a que 17 ans, il publie dans les Nouvelles Annales de Mathématiques.

Fort de cette précocité, il pousse les portes de l’École Polytechnique en 1880 et en sort ingénieur du corps des Ponts et Chaussées en 1882. Il est en poste à Rochefort, Cherbourg puis Pontoise et devient adjoint au directeur du nivellement général de la France en 1891. Il est promu ingénieur en chef en 1908 puis finalement inspecteur général des Ponts et Chaussées en 1920.

En parallèle de cette carrière d’ingénieur, il continue de communiquer des notes à l’Académie des Sciences et publie dans plusieurs revues comme le journal de l’École Polytechnique, ou le Bulletin de la Société mathématique de France dont il est d’ailleurs le président en 1901. En 1893, il devient répétiteur d’astronomie et de géodésie à l’École Polytechnique puis est titulaire de la chaire de géométrie en 1912. Il enseigne aussi à l’École Nationale des Ponts et Chaussées. Enfin, il est chef du service des Cartes et plans et des instruments de précision au ministère des Travaux Publics au début du XXe siècle.

Maurice d’Ocagne se distingue par ses contributions nombreuses et essentielles aux mathématiques comme la création de la nomographie, méthode qu’il détaille dans son Traité pour lequel il reçoit le prix Leconte en 1892. Consécration de cette vie au service des sciences et de l’enseignement, il est élu académicien libre à l’Académie des Sciences de Paris le 30 janvier 1922 après avoir reçu le prix Dalmont de cette même institution dès 1894 pour l’ensemble de ses travaux. Il fait aussi partie de la Société Mathématique d’Amsterdam et est directeur de la bibliothèque mathématique de France.

Maurice d’Ocagne a aussi publié essais, vaudevilles ou comédies sous les pseudonymes Philbert du Plessis et Pierre Delix.

Il s’éteint le 23 septembre 1938 au Havre, auréolé de la Légion d’Honneur, d’abord au grade de Chevalier (1894), puis d’Officier (1917) et enfin de Commandeur (1931).

• Instrument de recherche : en PDF

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 12HA

• Volumétrie : 3 boites de conservation standard et 1 boite pour les petits formats

• Couverture : 1831-1936

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : Un cahier de note et des lettres manuscrites.

• Couverture : 1886-1950

René de Possel, de son nom complet Lucien Alexandre Charles René de Possel-Deydier (né le 7 février 1905 à Marseille et mort le 26 février 1974 à Clamart) est un mathématicien français.

Il est l’un des fondateurs du groupe Bourbaki en 1934, qui travailla par la suite sur la reconnaissance optique de caractères en informatique. (Source : Wikipedia)

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 15HA

• Volumétrie : 2 boîtes de conservation

• Contenu : La première boite de conservation contient de la documentation, des notes manuscrites et de la correspondance.

La deuxième boite de conservation contient en majorité des documents concernant l’implication de René de Possel dans le Séminaire de Mathématiques Julia et dans le groupe Bourbaki

• Couverture : 1931-1969

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 6 boîtes

• Contenu : Cours dispensés à l’École Polytechnique par Louis Leprince-Ringuet, cahiers de notes et journaux d’expériences.

• Couverture : 1954-1960

Gaston Tarry, né le 27 septembre 1843 à Villefranche-de-Rouergue est un mathématicien amateur français. Après des études en mathématiques spéciales au Lycée Saint-Louis de Paris, il se rend à Alger pour s’engager dans le Service des Contributions Diverses au sein duquel il reste jusqu’à son départ à la retraite en 1902. Il s’installe ensuite au Havre où il se concentre sur ses publications mathématiques. Bien qu’amateur, ses écrits sont reconnus et il publie de nombreuses fois dans les Comptes Rendus de l’Association pour l’Avancement des Sciences (AFAS) et participe à ses congrès (dans ce fonds, on retrouve mentionnés les Congrès de Nancy (1886), Congrès de Paris (1889), Congrès de Limoges (1890), Congrès de Marseilles (1891), Congrès de Pau (1892), Congrès de Besançon (1893), Congrès de Caen (1894), Congrès de Bordeaux (1895), Congrès de Paris (1900), Congrès d'Angers (1903), Congrès de Grenoble (1904), Congrès de Cherbourg (1905), Congrès de Reims (1907), Congrès de Lille (1909), Congrès de Toulouse (1910), Congrès de Dijon (1911) et le Congrés de Nimes (1912)).

Parmi ses contributions aux mathématiques, on peut citer la résolution du problème des labyrinthes par la méthode du parcours en profondeur (1885), la définition du point de Tarry dans la géométrie du triangle, la découverte du carré trimagique de taille 128, la résolution par une solution de taille 14 pour le degré 10 du problème de Prouhet-Tarry-Escott. Il prouve enfin en 1901 qu’il n’existe pas de carré gréco-latin de taille 6x6. Il travaille notamment sur ces thème avec son frère cadet, Harold Tarry.

Gaston Tarry meurt le 21 juin 1913 au Havre. Après son décès, André Gérardin ami et collègue du mathématicien s’efforça de rassembler ses archives pour constituer le fonds ici décrit.

• Historique de conservation : Cet ensemble d’archives fut acquis par André Gérardin puis cédé à l’Institut Henri Poincaré pour lequel il a longtemps travaillé en tant que bibliothécaire-archiviste. Il fait en 2025 l’objet pour la première fois d’un instrument de recherche accompagné d’un reconditionnement.

• Instrument de recherche : en PDF

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 13HA

• Volumétrie : 2 boites de conservation standard et 3 boites pour les hors format

• Couverture : 1885-1914

Georges Jean Marie Valiron, né le 7 septembre 1884 au centre de Lyon, est un mathématicien français. Après des études secondaires dans sa ville natale, il se rend 1905 à Paris pour suivre les cours de l’École Normale Supérieure et de la faculté des Sciences où il suit une Licence ès Sciences Mathématiques et Physiques. En 1908, il passe l’agrégation de mathématiques où il est reçu premier et est affecté dans des établissements du secondaire de Valence (26) puis de Besançon (25). De 1912 à 1914, boursier de la fondation Commercy, il entreprend un doctorat à la Faculté des Sciences de Paris et soutient sa thèse, intitulée « Sur les fonctions entières d'ordre nul et d'ordre fini, et en particulier sur les fonctions à correspondance régulière » sous la direction d’Émile Borel en 1914.

Pendant la Première Guerre mondiale, il est mobilisé comme sous-lieutenant au sein de la commission d’expérience d’artillerie de Gâvres où il travaille sur des trajectoires de tirs appliquées au bombardement aérien. Après son expérience au sein de l’armée, il devient professeur à l’Université de Strasbourg où il occupe la Chaire de calcul différentiel et intégral puis en 1929, celle d’analyse supérieure après le départ de Maurice Fréchet.

Le 1er janvier 1931, il réintègre la Faculté des Sciences de Paris où il prend la suite d’Ernest Vessiot en tant que chargé de cours. Il reste à l’Université de la Sorbonne jusqu’à sa retraite au début des années 50. Il occupe les postes de Maitre de Conférence de calcul des probabilités et physiques mathématiques (chaire d’Emile Borel) en 1934, puis de Maitre de Conférences de calcul différentiel et intégral en 1939 et de Chargé de cours de mathématiques générales (après René Garnier). En 1941, il est titulaire de la Chaire de mathématiques générales puis il est transféré titulaire de la Chaire de calcul différentiel et intégral (après Maurice Fréchet). En parallèle de ses responsabilités universitaires, il est Maitre de Conférences puis Examinateur des élèves à l’École Polytechnique entre 1940 et 1953. Il dirige notamment les thèses de Laurent Schwartz et Paul Germain. Entre 1940 et 1942, il s’implique au sein de l’Institut Henri Poincaré où il contribue, avec Émile Borel, à la création d’un Bureau des Calculs. Il est aussi membre de la Société Mathématique de France.

Georges Valiron est aussi reconnu au delà des frontières de la France, d’une part, grâce à son implication dans des sociétés savantes comme l’Union Mathématique Internationale (anciennement Union Internationale des Mathématiques) au sein de laquelle il est secrétaire provisoire en 1932 ou le Conseil International des Recherches puis Conseil International des Unions Scientifiques (actuellement Conseil International pour la Science), d’autre part, grâce à sa participation à des conférences en Angleterre, Belgique, Suisse, États-Unis, Amérique du Sud ou en Égypte.

Georges Valiron s’éteint le 17 mars 1955 à Paris. Il est reconnu pour ses contributions aux mathématiques, notamment sur la théorie des fonctions de la variable complexe et ses applications à la théorie des équations fonctionnelles. Il reçut le prix Francoeur en 1925, le prix Poncelet en 1948 et fut distingué par l’Académie des Sciences par son Grand Prix des sciences mathématiques en 1931. Il est titulaire de la Légion d’honneur : Chevalier en 1923, Officier en 1939, et enfin Commandeur en 1954.

• Historique de conservation : Ce fonds a surement été acquis par la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré en raison de l’implication de Georges Valiron dans l’institut sous la direction d’Émile Borel.

• Instrument de recherche : en PDF

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 14HA

• Volumétrie : 5 boîtes de conservation et 2 boites pour les hors format

• Couverture : 1905-1954

Jean-Pierre Vigier est né en 1920 d’une mère infirmière, Françoise Dupuy et de Henri Vigier (1859-1942), conseiller politique et membre de la SDN. Il passe son enfance à Genève où il fait son éducation dans un lycée international. Après avoir validé un baccalauréat en mathématique et en philosophie, il entre en 1938 à la Sorbonne pour passer un certificat de mathématiques générales et de sciences physiques naturelles. En 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, il adhère au PCF (Parti Communiste Français) où il restera jusqu’à ce qu’il en soit radié en 1968. Dans le cadre de son engagement, il rejoint les Francs-Tireurs Partisans de Haute Savoie puis intègre l’Armée Française en tant qu’officier d’état-major chargé des armements. Il est alors mobilisé au régiment des chars de combat de Valence. Après l’armistice, il est démobilisé et intègre l’université de Montpellier où il passe une licence en mathématique et en physique.

Après la fin de la guerre, il retourne à Genève pour entreprendre un doctorat de physique sous la direction de Rolin Wavre. En parallèle, il valide un certificat d’astronomie à l’Université de Montpellier. Il rencontre alors Tamara Caspary, membre de Rote Drei, qui deviendra sa femme. Il est recruté par Frédéric Joliot-Curie et entre au CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) où il travaille notamment sur la pile Zoé. Après avoir soutenu sa thèse de mathématiques (« Étude sur les suites infinies d'opérateurs hermitiens ») à Genève en 1946, il devient assistant de Louis de Broglie dans le laboratoire de recherche de l’Institut Henri Poincaré.

En 1954, il soutient sa thèse de physique (« Recherche sur la théorie causale de la théorie des quanta ») et devient directeur de recherche au CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique). En 1982, il prend sa retraite de l’Institut Henri Poincaré et se concentre sur des publications en collaboration avec d’autres chercheurs et chercheuses. Il s’implique notamment dans l’équipe de recherche « Gravitation et cosmologie relativistes » du CNRS . Ses travaux couvrent des thèmes très variés que ce soit en physique, mathématique ou astronomie.

Jean-Pierre Vigier est aussi connu pour ses activités militantes remarquées par la DST (Direction de la Surveillance du Territoire) et même au-delà de l’Atlantique par la CIA (Central Intelligence Agency) qui suppose son implication dans le réseau Rote Drei. Homme influent du PCF, d’abord délégué à la fédération de Paris, il monte les échelons du parti jusqu’au comité central dont il est cependant exclu en 1961 après la publication d’une tribune controversée dans l’Humanité (« Soutenir les condamnées, défendre les 121 »). Pendant la guerre du Vietnam, il se rend dans le pays pour témoigner au nom du Tribunal Russel des crimes de guerre commis par les Etats-Unis.

Il s'éteint le 4 mai 2004 à Paris. Il fut l’auteur ou le co-auteur de plus de 200 publications scientifiques et militantes dont une grande partie est représentée dans ce fond.

• Historique de conservation : Un premier versement de deux cartons de vrac a été effectué par le fils de Jean-Pierre Vigier, Adrien Vigier, en 2003. Il se compose principalement d'archives issues de ses activités de physicien et de chercheur.

Un deuxième versement d'une boite de conservation a été effectué par l'ancienne compagne de Jean-Pierre Vigier le 12 mai 2021, Andrée Jallon. Il se compose principalement d'archives privées. Les documents issus de ce versement ont été repérés dans l'instrument de recherche ci-dessous avec la mention : "don Jallon 2021".

• Instrument de recherche : en PDF

• Localisation : Mezzanine professionnelle

• Cote : 3HA

• Volumétrie : 18 boîtes de conservation

• Couverture : 1938-2004

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 2 boites de conservation

• Contenu : Cours manuscrits, documentation.

• Couverture : 1890-1903

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Cote : 17HA

• Volumétrie : 1 boîte

• Contenu : La boite contient en majorité textes manuscrits et documentation, un peu de correspondance.

• Couverture : 1932-1954

• Instrument de recherche : fonds non traité, inventaire de travail disponible sur demande

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Volumétrie : 1 carton

• Contenu : Cahiers de note, archives personnelles.

• Couverture : 1938-1984

Fonds d'archives historiques de l'IHP — 1HA

Ce fonds est composé en grande majorité de correspondances entre le secrétariat ou les directeurs et titulaires de chaires de l'Institut Henri Poincaré (surtout Émile Borel et Louis de Broglie) et des physiciens et mathématiciens du monde entier. Les échanges se rapportent à leur venue à l'institut pour y tenir des cycles de conférence souvent sur une ou deux semaines. On y trouve aussi nombre de projets d'affiches ou d'affiches finalisées ayant servi à faire la publicité de ces conférences.

L'Instrument de recherche original mentionne "Popoff, Kyrille" et "Schouten, J. A." mais ces dossiers ne sont pas présents dans le fonds.

• Historique de conservation : Ce fonds est constitué de dossiers personnels faisant partie des archives administratives de l'IHP lors de l'organisation de conférences.

• Localisation : Salle Paul Belgodère

• Instrument de recherche : en PDF

• Cote : 1HA 1

• Volumétrie : 4 boîtes de conservation

• Couverture : 1929-1954

Archives produites autour de la refondation de l'IHP par Nicole El Karoui.

Archives produites autour de la refondation de l'IHP par Bernard Teissier.

Archives produites sous la direction de l'IHP par Pierre Grisvard de 1990 à 1994.

Archives produites sous la direction de l'IHP par Michel Broué de 1999 à 2008.

Archives produites sous la direction de l'IHP par Cédric Villani de 2009 à 2017.

Archives produites dans le cadre du projet d'extension de l'IHP dans le bâtiment Perrin.

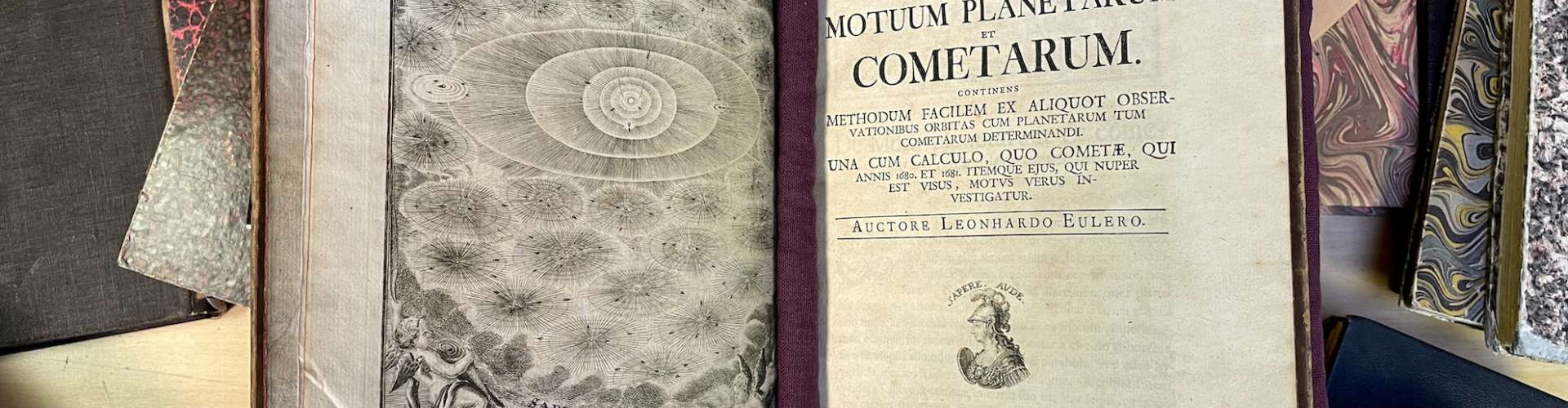

Fonds de livres anciens

Parmi les ouvrages du XVIIe siècle, vous trouverez dans la Salle Paul Belgodère des oeuvres de Kepler, François Viète, René Descartes, Cavalieri ou Huygens. Dans les titres du XVIIIe siècle se trouvent notamment les ouvrages de Daniel Bernoulli, Isaac Newton, Jean Le Rond d'Alembert, Leonhard Euler et Condorcet.

Le plus ancien ouvrage est le livre d'Oronce Fine consacré aux commentaires des six premiers livres de géométrie d'Euclide, imprimé en 1536.

Ce fonds n'est pas en accès direct. Merci de vous adresser à l'accueil de la bibliothèque ou de nous contacter par email. Il est recommandé d'observer les conditions de manipulation préconisées.