Espace presse

Communiqués et dossiers de presse

- CP Sous la surface, les maths (03/09/2025)

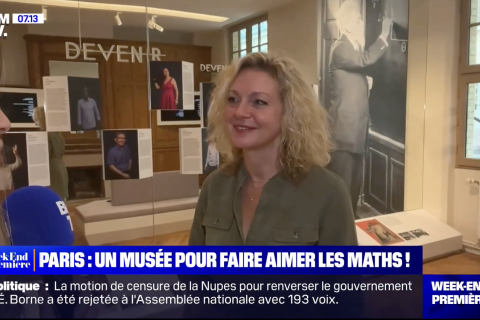

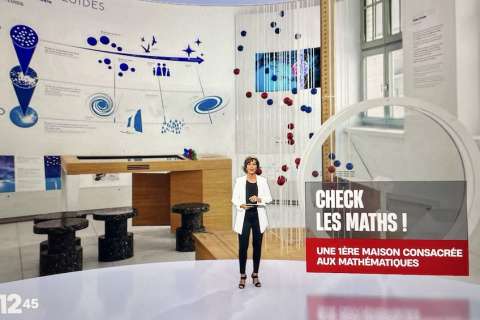

- Communiqué de presse national (19/09/2023) - Inauguration de la Maison Poincaré, le musée qui veut faire aimer les mathématiques

- CP Fiche 1 (19/09/2023) - La Maison Poincaré, un lien de science chargé d'histoire

- CP Fiche 2 (19/09/2023) - Les maths pour tous et toutes : l'engagement de la Maison Poincaré

- CP Fiche 3 (19/09/2023) - Expositions et programmation culturelle : renforcer les liens entre mathématiques, recherche et société

- CP Fiche 4 (19/09/2023) - La Maison Poincaré, premier musée entièrement dédié aux mathématiques

- CP Fiche 5 (19/09/2023) - Au sein de la Maison Poincaré : des expériences pensées par les scientifiques

- Press Release Maison Poincare (19/09/2023) - Inauguration of the Maison Poincaré, a museum dedicated to mathematics

- Save the date (22 août 2023) - Inauguration de la Maison Poincaré

- Communiqué de presse national (12 janvier 2018) - La Maison des mathématiques prend forme à Paris

Éditorial

La Maison Poincaré est le fruit d’une ambition collective, portée par des dizaines de volontaires enthousiastes, chercheurs et chercheuses, enseignantes et enseignants, médiateurs et médiatrices, accompagnées par une muséographe et des scénographes.

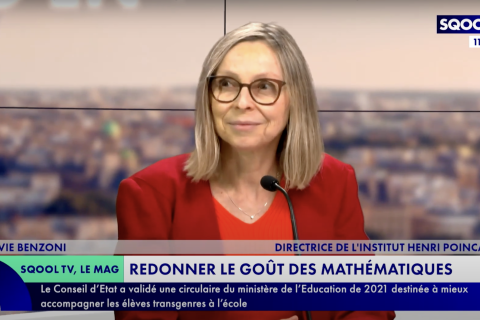

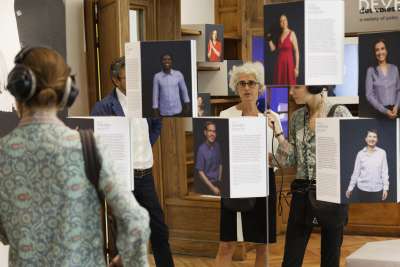

Les porte-paroles de la Maison Poincaré

Dans le cadre de l'ouverture de la Maison Poincaré, 14 mathématiciennes et mathématiciens sont les ambassadeurs et ambassadrices du nouveau musée des mathématiques. Elles et ils ont soit directement contribué à la création du projet pédagogique du musée, soit ont un engagement remarquable dans la transmission des mathématiques vers la société.

Retombées médias

Pour en savoir plus

Nos documents

- Programme de la Maison Poincaré - n°6 Fév.-Jui. 2026

- Programme de la Maison Poincaré - n°5 Sep. 2025-Jan. 2026

- Programme de la Maison Poincaré - n°4 Fev.-Jui. 2025

- Programme de la Maison Poincaré - n°3 Sept. 2024-Janv. 2025

- Programme de la Maison Poincaré - n°2 Fev.-Jui. 2024

- Programme de la Maison Poincaré - n°1 Sep. 2023-Jan. 2024

- Plaquette de la Maison Poincaré

- Plan de la Maison Poincaré

- Livret pédagogique de la Maison Poincaré

- Affiche de lancement 1

- Affiche de lancement 2

Nos articles

Ces articles sont des ressources rédigées par les équipes de l'Institut Henri Poincaré sur le projet d'extension et le musée.

- Article revue EAC DAAC'Tualité n°42 (septembre 2022) - La Maison Poincaré : Réinventer un lieu patrimonial

- Article Guide musée féministe (juin 2022) - Concevoir un parcours permanent égalitaire

- Article bulletin CEFM n°50 (janvier 2022) - L'Institut Henri Poincaré : Projet d'extension et création de la Maison Poincaré

- Article Tangente Hors série n°77 (mars 2021) - HOLO-MATH : Visualiser les mathématiques autrement

Banque d'images

L'IHP - Maison Poincaré met à disposition une banque d'images. Les crédits à mentionner, tels qu’inscrits sur chaque image, doivent obligatoirement être mentionnés sur toute parution qui utilise ces images.

-

Salle de thé | Espace PARTAGER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Salle de thé | Espace PARTAGER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Galerie | Espace MODÉLISER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Galerie | Espace MODÉLISER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Amphithéâtre Perrin I Espace INVENTER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Amphithéâtre Perrin I Espace INVENTER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Atrium | Espace CONNECTER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Bureau Perrin | Espace DEVENIR ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Salle Alice I Espace VISUALISER ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Thibaut Voisin

-

Le Rulpidon, œuvre d'Ulysse Lacoste, dans le Jardin Jacqueline Ferrand | Espace RESPIRER de la Maison Poincaré ©Institut Henri Poincaré, Paris - Ulysse Lacoste

-

Le Rulpidon, œuvre d'Ulysse Lacoste, dans le Jardin Jacqueline Ferrand | Espace RESPIRER de la Maison Poincaré ©Institut Henri Poincaré, Paris - Ulysse Lacoste

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

-

Inauguration ©Institut Henri Poincaré, Paris / Atelier Novembre, du&ma, Laurent Ardhuin

Logos et charte graphique

Nos événements

-

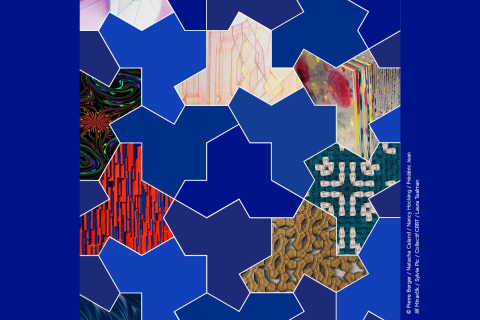

Exhibition

Creation: Between Art and Mathematics

-

Exhibition

Sophie Germain - Numbers at all costs

-

Exhibition

Maurice Fréchet - Concrete mathematics

-

Exhibition, Current

Sous la surface, les maths

-

Exhibition

Mathematical Worlds of Maryam Mirzakhani

-

Exhibition

Comme par hasard